Véritables outils scientifiques, les réserves muséales ne sont pas que de simples lieux de stockage des œuvres. Elles permettent d’assurer, via des règles très précises, des conditions de protection de ces biens face aux risques de dégradation. Grâce à ses réserves augmentées, le musée de l’Hospice Saint-Roch dispose ainsi désormais d’espaces de conservation adaptés, de l’art graphique aux grands formats. Il est l’un des rares parmi les 1 219 musées de France à défendre les artistes vivants et à raconter une histoire sur le long terme. Situées rue du Bât-le-Tan à l’arrière du bâtiment Le Relais, les réserves 2 respectent les normes internationales de conservation et de sécurité-sûreté. Elles permettent l’accueil de grandes sculptures et de diffuser plus efficacement les œuvres par rotation dans le parcours de visite ou prêtées à d’autres musées.

En Centre-Val de Loire, d’autres établissements bénéficient de l’accompagnement de l’État pour l’amélioration du plan de conservation des trésors nationaux protégés par la loi n°2002-5 relative aux musées de France : Tours (réserves mutualisées), Chinon (Le Carroi musée d’arts et d’histoire), Chartres (musée des beaux-arts), Saint-Amand-Montrond (musée Saint-Vic), Argenton-sur-Creuse (musée de la chemiserie et de l’élégance masculine) etc.

Garantir la protection des collections publiques est au cœur de l’action des services du ministère de la Culture (DRAC, service des musées de France, centre de recherche et de restauration des musées de France etc), et des équipements patrimoniaux. L'enrichissement et la diffusion des collections sont leurs priorités reposant sur l’inventaire et le récolement régulier. La documentation, l'informatisation, la numérisation et la diffusion numérique via les bases nationales (Joconde, ReColNat) participent également d’une saine gestion de notre patrimoine commun.

Les biens culturels, incluant ceux qui paraissent indestructibles, sont en effet menacées par les périls les plus divers (vol, dégât des eaux, incendie, infestation etc). Les conditions à respecter combinent des moyens techniques et humains : systèmes d’alerte, formation des agents, inventaire systématique des collections avec marquage, etc.

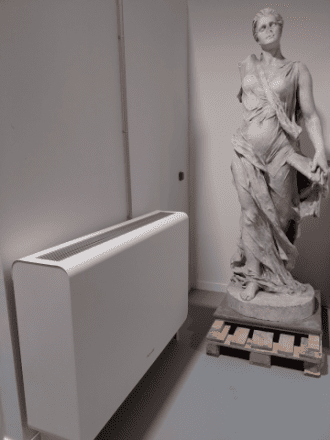

On ne conserve pas dans les mêmes conditions une photographie argentique, une tapisserie, une aquarelle sur papier, un buste en bronze ou une peinture sur bois. Des règles précises de conservation et de présentation s’appliquent à chaque matériau. Ce domaine est celui de la conservation préventive qui consiste en la somme des contrôles et des actions sur l’environnement physique, chimique et humain des collections, permettant de prolonger la durée de vie des biens sans intervenir directement sur eux. Un éclairage trop intense ou un degré hygrométrique inapproprié, par exemple, constituent des menaces pour certains objets. Outre les conditions climatiques, le contexte environnemental (pollution, infestation), logistique (transport) et de sécurité jouent également un rôle.

Une réserve muséographique n’est donc pas un simple lieu de stockage. Il s’agit d’un outil scientifique indispensable. C’est pourquoi l’État impose comme condition préalable à son soutien aux projets de rénovation ou de construction de musées, qu’un volet soit consacré aux réserves et à la conservation préventive des collections. En outre, un nombre croissant d’établissements fait le choix de réserves mutualisées ou externalisées.

Partager la page